The Hindu Editorial Analysis in Hindi

30 October 2025

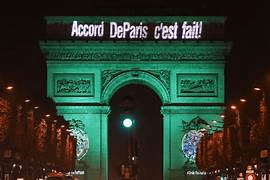

पेरिस समझौते के एक दशक बाद: एक अजेय परिवर्तन

(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)

Topic : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: पर्यावरण | सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

पेरिस समझौते (2015–2025) के दस वर्ष बाद विश्व अभूतपूर्व तापमानों और स्पष्ट जलवायु आपदाओं—जैसे भारत में बाढ़ और लू—का सामना कर रहा है। फिर भी, पेरिस ढाँचे ने यह सिद्ध किया है कि सामूहिक वैश्विक प्रयास तापवृद्धि की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि यह समझौता न हुआ होता, तो वैश्विक तापमान में 4–5°C तक वृद्धि का अनुमान था; किंतु निरंतर बहुपक्षीय सहयोग के कारण अब यह बढ़ोतरी लगभग 2–3°C तक सीमित हो गई है।

पेरिस समझौते का महत्व

पेरिस समझौता न्यायसंगत, समावेशी और समानता-आधारित वैश्विक समझौता बना हुआ है। यह प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों का सम्मान करता है, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों की भावना को बढ़ावा देता है, और वैश्विक सहयोग को जीवित रखता है।

इस समझौते ने जीवाश्म ईंधन-आधारित विकास मॉडल को प्रतिस्थापित कर एक नई विकास धारा स्थापित की है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता (electric mobility) तथा ऊर्जा दक्षता पर आधारित है।

आज सौर, पवन तथा जलविद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा विश्वभर में तीव्र गति से विस्तार कर रही है। इससे ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हुई है। यह परिवर्तन अब आर्थिक दृष्टि से अपरिवर्तनीय (irreversible) बन चुका है।

भारत–फ्रांस साझेदारी और सौर गठबंधन

COP21 सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance – ISA) का शुभारंभ किया, जो पेरिस भावना पर आधारित बहुपक्षीयता का एक ठोस उदाहरण है। आज इस गठबंधन के 120 से अधिक सदस्य देश सौर ऊर्जा के प्रसार हेतु प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति उल्लेखनीय है—देश की आधी से अधिक विद्युत अब गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त हो रही है, जिससे उसने अपना 2030 का लक्ष्य समय से पूर्व ही हासिल कर लिया है। भारत का 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net Zero) का लक्ष्य तथा आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure) में नेतृत्व उत्तर–दक्षिण सहयोग की भावना को और सुदृढ़ करता है।

आगे की राह

- जलवायु वित्त को तेज करना: विकसित देशों को हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) एवं ‘हानि और क्षति’ (Loss and Damage) हेतु किए गए वादों को पूरा करना और उनका विस्तार करना होगा।

- न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करना: नीतियाँ ऐसी हों जो कमजोर समुदायों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा करें।

- प्राकृतिक कार्बन सिंक की रक्षा: वन, मैंग्रोव और महासागर जैसे प्राकृतिक अवशोषक जलवायु संतुलन के लिए अनिवार्य हैं।

- गैर-राज्य अभिनेताओं को सशक्त करना: व्यवसाय, वैज्ञानिक और नागरिक – सभी को लक्ष्यों के क्रियान्वयन में सहभागी बनाना होगा।

- जलवायु विज्ञान की रक्षा करना: गलत सूचना और भ्रामक अभियानों का मुकाबला कर जनविश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष

यद्यपि कुछ अंतराल बने हुए हैं, फिर भी पेरिस समझौते ने विश्व नीति को सतत विकास की दिशा में अपरिवर्तनीय रूप से मोड़ दिया है। भारत का नेतृत्व और वैश्विक सहयोग मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की इस यात्रा को अजेय बना रहे हैं।

“पेरिस समझौता किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक सामूहिक शुरुआत थी — एक निम्न-कार्बन और लचीली (resilient) दुनिया की ओर अग्रसर होने की।”